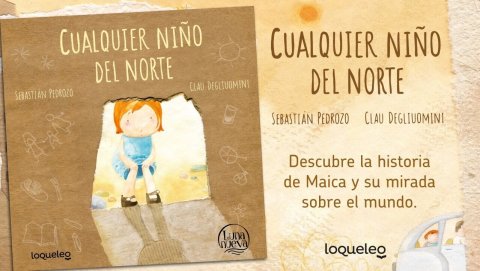

“Es la historia de Maica, de su mirada del mundo, de la injusticia, de la pérdida, de la incomunicación. De frenar y mirar a los costados y verse reflejado en los demás, en las angustias y también en las alegrías. Es una historia llena de colores, llena de inquietudes, de preguntas. Maica y su padre, separados por la pérdida, intentan encontrarse. Se miran a los ojos y se preguntan qué puede hacer cada uno. Ojalá algún día podamos ver el mundo como lo ve Maica: un poco torcido, inexacto, borroso, pero también lleno de curiosidad y de amor”. Así define su autor, Sebastián Pedrozo, Cualquier niño del norte, el primero de sus libros en ser publicado, en 2007, por la editorial cordobesa Comunicarte, tras recibir el segundo premio en el concurso Niños del Mercosur, y que también fue traducido al portugués.

En estos 17 años Pedrozo desarrolló una carrera ininterrumpida en la narrativa para niños y adolescentes. Sobre todo transitó por la novela, abarcando todo el rango de la LIJ, a veces más volcado a un público infantil, como en la desopilante serie que se inició en 2011 Cómo molestar viejas, en Insectos al rescate –publicada por primera vez en 2008 y reeditada en 2022– o en Historia de un beso, otras volcado a explorar el horror en la serie que se inicia con Terror en el campamento y que incluye Tormenta zombi –segundo premio en el Premio Nacional de Literatura en 2018–, la más reciente Lucy y las criaturas e incluso la más reciente Misteriosa Banda Oriental, ambientada en la época colonial, y otras decididamente “juveniles”, como La novia del incendiario y Nocturama.

Cualquier niño del norte es, de alguna manera, una rareza en su obra: un cuento. Ilustrado bellamente por la argentina Clau Degliuomini, puede enmarcarse en la categoría libro-álbum –más allá de que no haya sido concebido como tal en su génesis–, en la medida en que la narración se enriquece y dialoga constantemente en los dos códigos que involucra: el de las palabras y el de la imagen. La lectura se define en el ir y venir del texto a la ilustración, que lo envuelve y lo enmarca.

La historia se sitúa en los viajes en auto de una niña con su padre desde su casa en un balneario al campo, trayecto que va de sur a norte. Para cualquier montevideano o uruguayo que habite en algún departamento de la costa, los significantes sur y norte exceden largamente en significancia lo puramente geográfico: es un trayecto que se tiñe de la segregación territorial, de contrastes, de distintas formas de habitar, de las posibilidades e imposibilidades. Hay, entonces, desde el título una definición del mapa en que se inscribe la acción.

Narrada en tercera persona pero desde la perspectiva de la niña, Maica, la trama se va desgranando poco a poco, naturalmente, en una muy bien lograda introspección que transporta al lector a esos viajes en auto de silencios incómodos. La cadencia, la manera en que las reflexiones van surgiendo en el pensamiento de Maica, evocan a la perfección esa especie de ensueño que experimentamos al viajar, a medida que el paisaje va cambiando a nuestro paso. La mirada de Maica se pierde en el afuera y se interna en sus recuerdos, y se fija en aquello que nadie parece ver: un niño que vive en una caja de cartón, en la calle.

Cualquier niño del norte habla sobre la pérdida –la de la mamá de Maica– y cómo enfrentar ese dolor. Habla, también, de la desposesión de ese niño que está descalzo, del que no conocemos su rostro ni su nombre; de la injusticia que se aparece como una cachetada. Va, entonces, en un contrapunto que teje dos historias y dos universos cuyo único puente es la mirada lúcida de Maica, que puede ver, que se esfuerza en ver, que al ver se hace preguntas y desea conocer, y que al reconocerse en el espejo de ese otro niño, que para ella representa un misterio, entiende un poco sobre su propio drama y sobre lo que ambos tienen en común: “Y ella no siente lástima por él. Lo tiene claro. Maica odia cuando sienten lástima por ella cuando dicen: ‘Pobrecita, no tiene mamá’. Maica cree que tener lástima, lastima”.

Habla también sobre el vínculo con el padre, sobre las formas de transitar el dolor y la importancia de enfrentarlo y ponerlo en palabras. En su honestidad al nombrar los costados menos dulces ofrece una historia que no es condescendiente, que interpela y que se queda flotando porque instala preguntas: ¿miramos a nuestro alrededor cuando transitamos una ciudad donde este tipo de situaciones son frecuentes?; ¿cuánto hay en común y cuánto de abismo entre ambos niños? El encuentro entre sus universos es descrito con una ternura amorosa, conmovedora, y cada página es una invitación a mirar con los ojos de Maica.

La ilustración merece párrafo aparte por la delicadeza con que maneja los ocres, los colores terrosos que unen y a la vez señalan el contraste entre la playa del lugar donde vive Maica con la caja que hace las veces de casa del niño. Esa armonía de una paleta baja, de colores pálidos, en la que sólo se destacan con suavidad los colores del vestido, el pelo y el rostro de Maica, permite también un ida y vuelta orgánico entre ambos, del mismo modo que la protagonista observa sin velos y se deja trastocar por la aparición de ese niño desconocido, ese otro igual. La ilustración de portada oficia como síntesis: desde la claridad del día Maica nos mira a los ojos al asomarse a la caja.